IT責任者がいないから…

時間がどんどん過ぎていく…

結論:あなたには…

適切なIT/DX活用をサポートしてくれる

頼れる社外ブレーンが必要

= CTO顧問

CTO顧問がいれば…

IT責任者の代わりに

IT/DX活用をサポート

迅速な意思決定が

可能になる!

IT/DXを進める社長のブレーン

CTO

顧問

Chief Technology Officer

“あなたが解決したい

IT/DX導入の悩みは何ですか?”

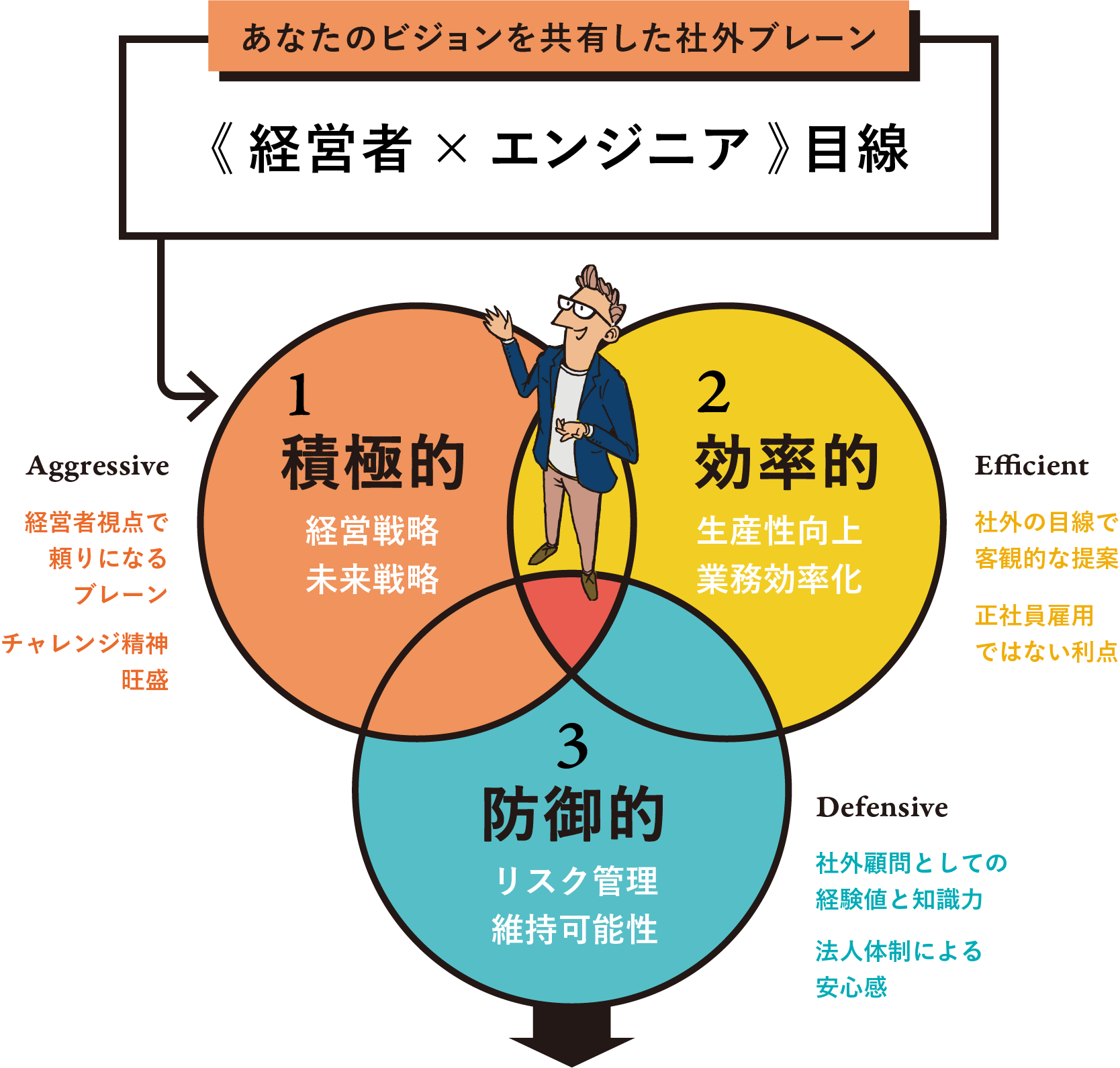

当社のCTOサービスは…

豊富な経験と専門知識を持つエキスパートがグループで担当し、御社の技術的な課題を解決するためのアドバイスを提供します。また、経営者視点で御社の経営陣のCTOのように考え、御社のために判断します。

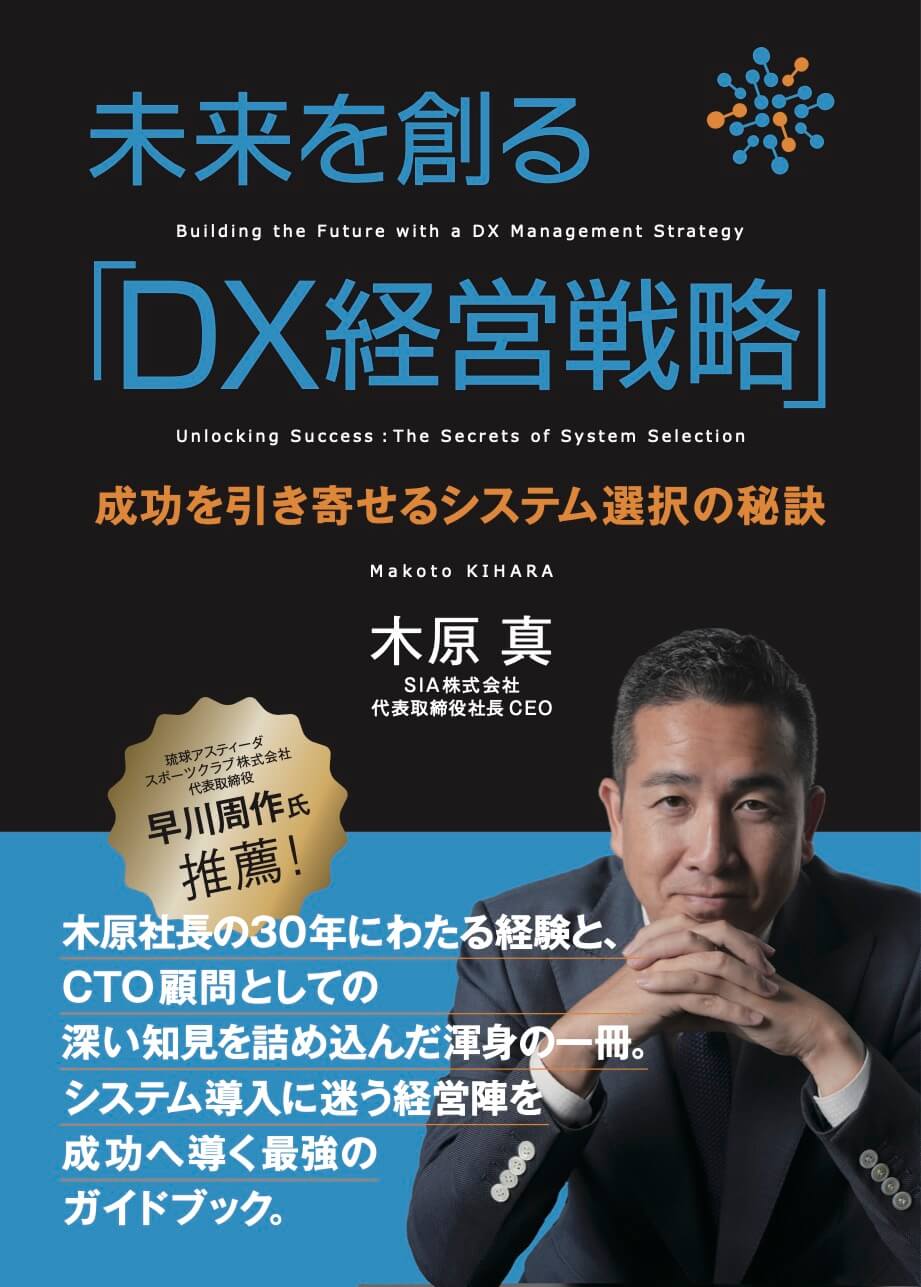

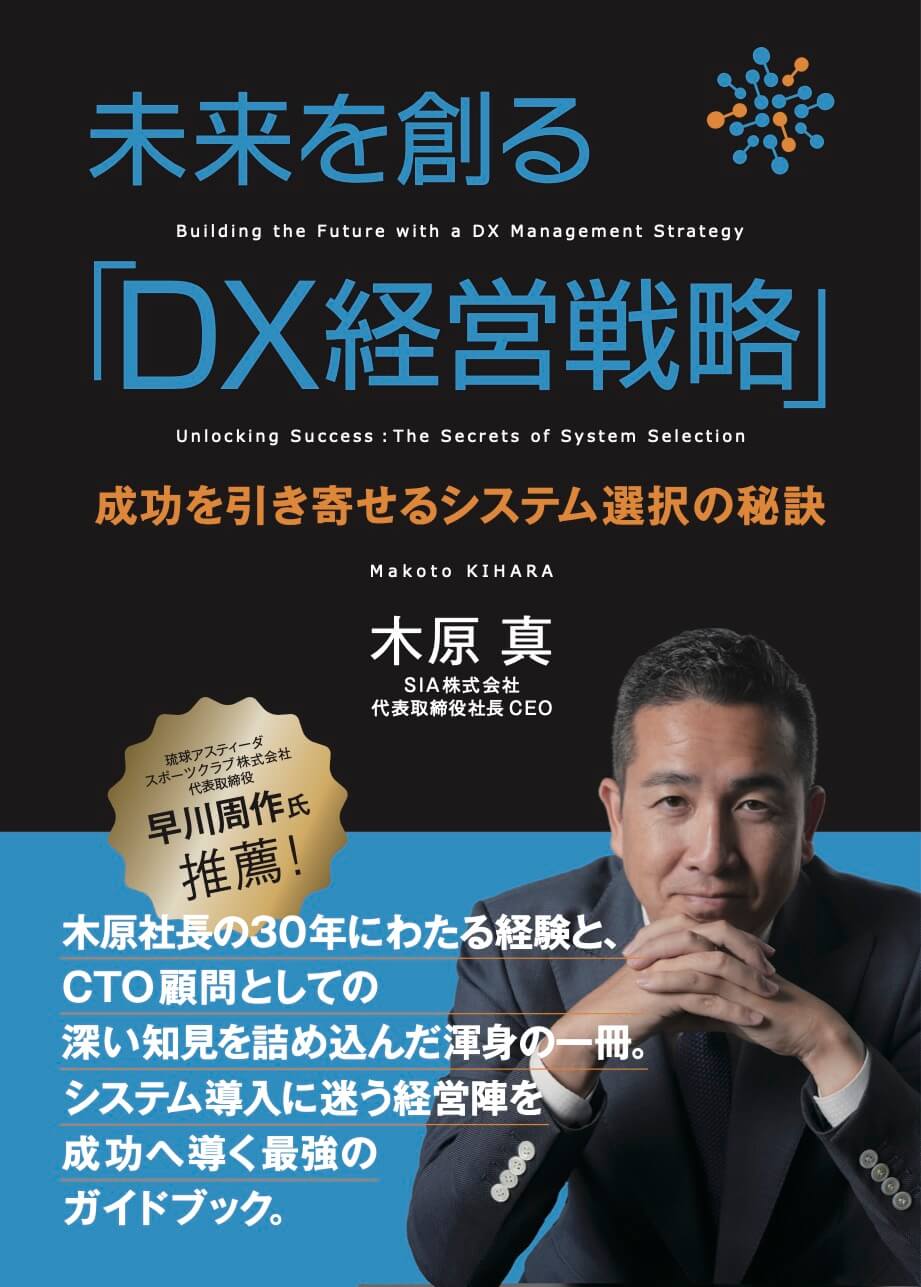

IT/DX活用を進める経営者のバイブル、出版しました。

2024年11月19日

DXを通じて業務を効率化し

生産性を上げたい多忙な経営者へ

中小企業向けに焦点を当て、実例を豊富に紹介しながら、ITやDXの専門知識がなくても理解しやすい内容です。

本書『未来を創る「DX経営戦略」』は、システム開発とDX支援のエキスパートである木原真(SIA株式会社代表)が、25年以上の現場経験に基づき、DXを成功に導くための具体的な手法をわかりやすく解説した渾身の一冊。

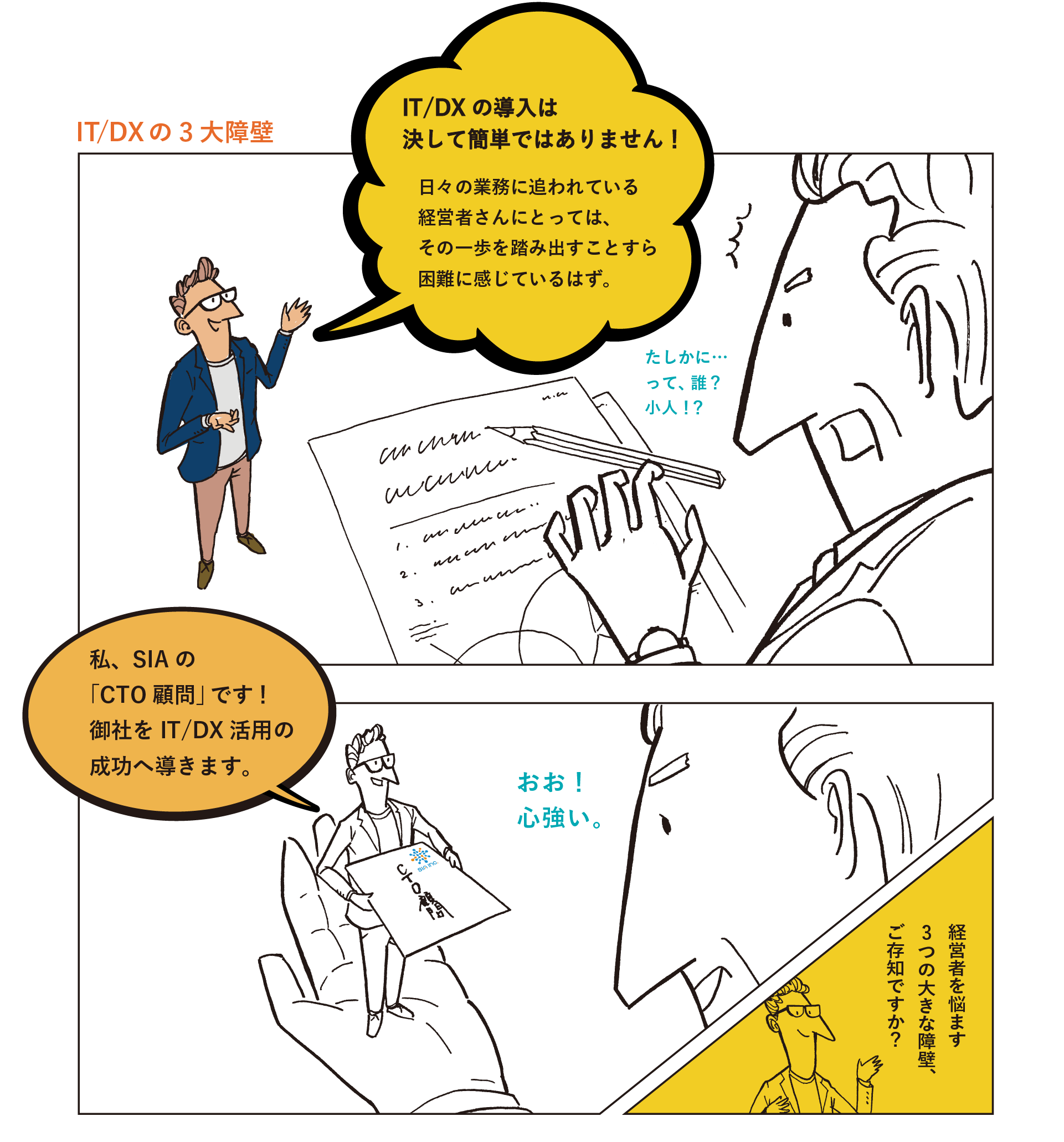

Forcal Point

これらの課題を理解し適切に対処することで

IT/DX導入が成功する可能性が

大幅に高まります。

経営者を悩ます

3大障壁

1. リーダーシップが不可欠

DXを成功させるためには、経営者がリーダーシップを発揮し、自らが率先してDXの重要性を訴えることが不可欠です。

経営者がDXのビジョンを明確に示し、その重要性を社内に伝えることで、全員が同じ目標に向かって進むことができるようになります。

リーダーとしての役割をしっかりと果たすことで、組織全体の意識が高まり、DXの成功に向けた強力な推進力が生まれます。

2. 専門家が不可欠

DXを実現するためには、ITに精通した専門家が必要です。しかし、多くの企業では、そのような人材が不足しているのが現状です。特に中小企業では、IT部門がない、もしくは専門的な知識を持った人材がほとんどいないということも珍しくありません。このような状況では、外部からの支援や人材育成が不可欠となります。たとえば、外部のコンサルタントを活用してプロジェクトを進める、または既存の社員に対してITやDXに関する教育を施すなどの対策が必要です。

人材不足を放置すると、DXプロジェクトが計画通りに進まないだけでなく、導入後のシステム運用にも大きな影響を与える可能性があります。

3. プロジェクト管理が不可欠

DXの導入は、一度にすべてを変えるのではなく、段階的に進めることが成功の鍵です。

まずは小規模なプロジェクトから始め、成功を積み重ねることで、徐々に範囲を広げていくアプローチが効果的です。

たとえば、まずは営業部門のデジタル化を進め、次に生産部門、最後に全社的な統合システムを導入するといった段階的なステップを踏むことで、従業員も変革に慣れやすくなります。段階的に進めることで、リスクを最小限に抑え、成功確率を高めることが可能です。

Basic Practice

DXの導入がスムーズに進み

企業全体の成長を促す最善のアプローチ

専門家の活用

技術的な知識に不安があるなら

専門家の力を借りることが非常に有効。

正確な情報に基づいた意思決定が可能に。

CTO(最高技術責任者)に

サポートしてもらうことで

経営者自身がすべてを理解しなくても

信頼できるパートナーと協力して

プロジェクトを進めることが出来ます。

段階的な導入

DXの導入は一度にすべてを

変えるのではなく、段階的に

進めることが成功の鍵。

まずは小規模からはじめ、

成功を重ね、徐々に範囲を拡大。

それによりリスクを最小限に抑え

成功の確率を高めることになります。

教育とトレーニング

経営者だけでなく、従業員全体の

理解と協力が欠かせません。

従業員が新しいシステムやプロセスに

慣れるための教育とトレーニングを

積極的に実施することでスムーズな

導入が可能になります。全社的な

DX推進に対する高い共通意識は

プロジェクトの成功を支える基盤です。

これらのポイントを押さえることで

経営者はIT/DXの導入に伴う悩みや課題を乗り越え、

自社の成長をサポートする強力なシステムを

構築することが出来るでしょう。

あなたにも専門家のサポートが

必要だと感じていませんか?

CTO顧問がいれば…

IT/DX活用の成功に

必要なサポートがすぐに揃う

経営者のITの右腕

それが「CTO顧問」

Better Supports, Better Growth.

What About

Your

Right-Hand Man?

「CTO顧問サービス」とは?

豊富な経験と専門知識を持つエキスパートがグループで担当し、御社の技術的な課題を解決するためのアドバイスを提供します。また、経営者視点で御社の経営陣のCTOのように考え、御社のために判断します。

サポートの一例

01

技術戦略の

策定

企業のビジョンや目標に合わせた技術戦略を提案し、長期的な成長を支援します。

たとえば、将来の事業拡大に備えたITインフラの整備や、競争力を高めるためのデジタルツールの導入など、可能な限り分かりやすく具体的な計画を提案。

また、業界動向を分析し、競争優位性を維持するための最新技術を共有します。

02

システム選択と

導入支援

企業にとって最適なシステムを選定することは非常に重要です。CTO顧問は、システムの選択において、企業の業務フローやニーズに最も適したソリューションを提案します。

さらに、ベンダーとのミーティングに立ち会い、企業の利益を最優先に考えた選択をサポートします。システム導入時には、問題が発生した際の対処方法を御社の立場から提案し、スムーズな導入を実現します。

03

プロジェクト管理とベンダー交渉

CTO顧問は、システム導入プロジェクトの全体を俯瞰し、適切なリソース配分や進行管理を行うサポートを行います。

また、システム会社やパッケージ会社とのミーティングに立ち会い、交渉の場で御社の立場を強化する役割も担います。見積もりの妥当性をチェックし、コストの最適化を図ることで、無駄な出費を抑えます。

04

データ移行の

支援

システム導入において、データ移行は非常に重要なプロセスです。CTO顧問は、データ移行の計画から実施までを併走し、移行がスムーズに行われるようにします。データの準備や変換、それらの準備や考え方なども支援します。

05

社内業務の

デジタル化

多くの企業が抱える課題として、紙ベースの業務のデジタル化が挙げられます。

CTO顧問は、社内の帳票や手書きの文書をデジタル化し、効率的な業務プロセスを構築するサポートを行います。これにより、業務の効率化とペーパーレス化を実現し、企業全体の生産性を向上させます。

06

リモートワーク

環境の構築

特に昨今の働き方改革に伴い、リモートワーク環境の整備が求められています。

CTO顧問は、企業に最適なリモートワークツールの選定や、セキュリティを担保したリモートアクセスの方法を提案します。

また、リモートワークに伴う業務効率化のためのツール導入や、従業員のトレーニングプログラムの設計も支援します。

07

社内インフラ・設備契約の見直し

たとえば、インターネット回線や社内ネットワークの設備は、故障しない限りアップグレードを検討することは少ないかもしれません。

しかし、5年から10年経過すると、取り扱うデータ量は増えているのに、回線速度は昔のままで、業務に支障が出たり、顧客との円滑なコミュニケーションが出来なくなっているかもしれません。

社員に貸与するスマートフォンなども同様です。これらのインフラも適宜見なおし、改善。またコストカット出来る部分を探すこともCTO顧問にご依頼いただくことが出来ます。

08

コストの

最適化

CTO顧問は、プロジェクトの予算内で最大の成果を出すために、技術選定や開発プロセスの最適化を行います。

たとえば、クラウドサービスの導入によるインフラコストの削減や、オープンソースソフトウェアの活用によるライセンス費用の抑制など、コストパフォーマンスに優れた提案を行います。

また、正社員として専門家を雇用するには、長期的な雇用コストが伴います。さらに、優秀なエンジニアを見つけることは簡単ではなく、採用と育成に時間とコストがかかります。その点、CTO顧問サービスは、固定費を抑えつつ高品質なアドバイスを得られる最適な選択肢となります。

3 Features

SIA株式会社の

「CTO顧問」はここが違う

● ● ●

目標達成へ加速

(IT/DXストレスから解放)

持続的な成長の実現

持続可能な成長と競争力の強化

未来への安心感をもたらす

社内リソースの最適活用と効率化

経営者のITの右腕としての役割

コストパフォーマンス最大化とリスク管理

経営と技術を融合したビジネス

長期的な技術パートナーシップ

御社が未来のビジネスチャンスを捉え

成功へと導かれることを全力で支援させていただきます。

CTO顧問サービスの

メリット

中小企業やスタートアップにとっては、

技術的な知識や経験が不足している場合に、

専門的なサポートを受けられることが大きな助けとなります。

コストの最適化

プロジェクトの予算内で最大の成果を出すために、技術選定や開発プロセスの最適化を行います。

これにより、無駄なコストを削減し、効率的なプロジェクト運営が可能になります。

特に、限られたリソースで高品質なシステムを構築するためのアドバイスは、企業にとって大きな価値があります。

また、専任を採用するよりも固定費を抑えつつ高品質なアドバイスを得られます。

リスク管理の強化

CTO顧問は、技術的なリスクを事前に特定し、それに対する対策を講じることで、プロジェクトの成功確率を高めます。

特に、未知の技術や初めて取り組むプロジェクトに対しても、リスクを最小限に抑えるアプローチを提供します。

継続的なサポート

CTO顧問は、プロジェクトの各段階で継続的にアドバイスを提供し、必要に応じて戦略を 修正することで、プロジェクトの円滑な進行を支援します。

プロジェクト終了後も、運用やメ ンテナンスに関するサポートを提供することで、企業が長期的に成功するための基盤を築きます。

How To Use This

効果的な活用方法

プロジェクトの

初期段階からの参画

初期段階からの参画

豊富な経験と専門知識を持つエキスパートがグループで担当し、御社の技術的な課題を解決するためのアドバイスを提供します。また、経営者視点で御社の経営陣のCTOのように考え、御社のために判断します。

進行状況を定期的に

レビューしフィードバック

レビューしフィードバック

プロジェクトの進行状況を定期的にレビューし、CTO顧問からのフィードバックを元に、 必要な修正や改善を行います。これにより、プロジェクトが計画通りに進行し、最終的に成功 する可能性が高まります。

CTO顧問と共に

戦略を柔軟に見直す

戦略を柔軟に見直す

企業の成長や市場の変化に対応するため、CTO顧問と共に戦略を柔軟に見直すことが重要です。

これにより、常に最新の技術トレンドに適応したシステム開発が可能になり、企業は競争力を維持・強化することができます。

CTO顧問サービスは、システム選択から導入、データ移行、クラウドサービスの選定・運用、そしてシステム会社やパッケージ会社との交渉支援に至るまで、あらゆる場面で企業を支援します。

また、企業の成長に伴い、社内の業務フローや手書きの帳票をデジタル化するプロジェクトにも、CTO顧問が効果的なアドバイスとサポートを提供します。

─ CTO顧問サービス ─

ご契約プランのご案内

事業規模に適したプランをお選びください。

強力なパートナーシップを約束いたします。

ライトプラン

¥300,000-/ 月

適した事業規模

従業員数:30名未満

年商3億円未満

スタンダードプラン

¥600,000-/ 月

適した事業規模

従業員数:30〜100名程度

年商3億〜10億円程度

プレミアムプラン

¥1,200,000-/ 月〜

適した事業規模

従業員数:100名以上

年商10億円以上

Is This

Cost Effective?

優れたコストパフォーマンス

現在のようなエンジニア不足の時代において、優秀なエンジニアを採用する難しさや、採用にかかるコスト、さらにそのエンジニアが企業にどれほど貢献できるか、離職のリスク等を考えると、実際には非常にコストパフォーマンスの高い選択肢であることがお分かりいただけるのではないでしょうか。さらに、採用後に退職のリスクや雇用を継続するための様々な課題を考慮すれば、CTO顧問サービスがいかに安心で、御社にとって持続可能な選択肢であるかをご理解いただけるはずです。

IT/DX活用の「サポート」に

徹するために

CTO顧問サービスでは、各プランごとに1ヶ月あたりのの稼働時間に制限を設けさせていただいています。これは、CTO顧問が本来の役割である戦略的なアドバイスやプロジェクト管理に集中するためです。プログラミングやデータ処理などの具体的な作業は専門のエンジニアチームに委ねることで、より効率的かつ効果的にプロジェクトを進めることができます。

1人のエンジニアに依存するリスク

「私の会社には優秀なエンジニアが既にいて、特に心配はしていない」という方は、非常に幸運です。そのエンジニアを大切にし、彼らの能力を最大限に活かしてあげてください。しかし、それでも、そのエンジニアの突然の病欠、退社など不確定要素があります。CTO顧問はこれらのリスクを少しでも低減させるべく、現状のシステムの把握をさせていただいたり、緊急時のサポートを行うこともあります。経営者としての視点から、技術的な意思決定を支える信頼できるパートナー、また緊急時に頼れるサポートが必要であると感じることは少なくないでしょう。

Success Story

実際のご利用者様の

成功事例から見えてくる効果

Case 1

建材商社 K社

新システム導入でのスムーズな

プロジェクト推進のサポート

ある建材商社K社様の場合は、1年後の新システム導入に向けてプロジェクトがスタートしました。専務がパッケージシステムの選択を担当しましたが、業務フローの見直し、インフラの整備、データ移行など、多くの課題が予想されていました。社内にはシステム部門がなく、これまでは専務と総務部がシステム部の役割を担っていましたが…

MORE

実際には商社にパソコンの購入からシステムの選定まで任せていた状況でした。

社屋の建て替えなど大きな投資タイミングに伴い、ビジネスフォンの変更や古くなったオンプレミス(自社内設置サーバー)の基幹システムの刷新を決断。これらの対応を始めるタイミングで、CTO顧問サービスのご利用を開始されました。

ベンダーとの初回打ち合わせにCTO顧問も参加。

CTO顧問からベンダーに対して以下の質問をしました。

•どの程度のクラウドサーバーが必要か?契約は誰が行うのか?

•クラウドに設置されるシステムのメンテナンス・運用は誰が行うのか?

•システム運用にはどの程度の回線スピードが必要か?

•現場でのプリンタトラブルや注文書の出力ミスに対応するため、自動印刷からPDF の手動印刷 に変更となった時、ミス防止と再発行の対応はどうするのか?

•データ移行についてはどのように計画されており、顧客側で準備すべきものは何か?

•システムの仮稼働時期や切り替え時期はどのように考えられているのか?

これらの質問は、システム開発、インフラ設計、プロジェクト管理を熟知したCTO顧問ならではで、プロジェクトの成功に向けて重要なポイントを確認するものでした。これにより、経営陣 や各部署の担当者も、新システム導入に向けた心構えや、これから訪れる様々なステップについて理解を深めることができました。

ベンダーとのミーティングに同席してくれて安心

システムベンダーとのミーティングの際にはCTO顧問に同席してもらったことで、社内調整をCTO顧問がサポートし、「システムに詳しい担当者」がいることをベンダーが認識できて、そして「話ができる」ことから、とても安心してスムーズに進めることが出来ました。

Case 2

映像制作関連 T社

クラウド電話サービス

選定のサポート

T社の社長は、新たにオフィスの電話回線を引き直す必要がありました。これまでレンタルオフィスの番号を使用していましたが、海外出張が増えているため、出張中に社員へ電話を転送できる仕組みが必要でした。

社長は、固定電話の新しい番号を取得するために、どのようなサービスがあるのか、何を利用すべきなのか悩んでいました。

ここでCTO顧問サービスが…

MORE

ここでCTO顧問サービスが活躍しました。

特に、「03」か「050」の選択、オプションサービスの違い、将来的にサービスを変更した場合に電話番号が引き継げるかどうかなど、当初気にしていなかったポイントも想定されます。

CTO顧問は、会社の様々な状況をヒアリングした後、最適なサービス選定のために詳細な調査を行い、分かりやすくまとめた資料を提供しました。

さらに、CTO顧問は以下の点を注意深く確認するよう助言。

• 新しい電話番号を将来のサービス変更時に引き継げるか

• 海外出張中に、社員に電話を転送する際の利便性

• 電話をかける頻度が少ない場合のコスト面のメリット

• オフィス用の固定電話を設置する場合の利便性

• 将来、スタッフ数が増大したり、様々な働き方改革に対応出来るか

• 社内のインターネット回線と適合するか

CTO顧問が調査結果を共有した結果、社長は、複数の選択肢の4番目に考えていたクラウド電話サービスが自社に最適であるとの結論に達しました。このサービスは、必要な機能を十分に提供しつつ、コスト面でも納得のいくものでした。さらに、CTO顧問のサポートを通じて、クラウド電話サービス選定に伴う不安を解消し、安心して決定を下すことができました。

撮影現場への出張が多い私には、

早く的確な意思決定のための心強い味方です。

クラウド電話システムの選定で悩んでいた時にCTO顧問を利用を始めました。出張が多く、スムーズな転送機能等が必要で、どのサービスが最適か判断できず困っていました。CTO顧問は迅速に市場調査を行い、詳細な比較資料を提供してくれました。その結果、理想的なクラウド電話サービスを見つけることができ、コストも抑えられました。最近では社内システムの相談をはじめました。パッケージを薦められています。

─ CTO顧問サービス ─

ご契約プラン

ライトプラン

¥300,000-/ 月

適した事業規模

従業員数:30名未満

年商3億円未満

スタンダードプラン

¥600,000-/ 月

適した事業規模

従業員数:30〜100名程度

年商3億〜10億円程度

プレミアムプラン

¥1,200,000-/ 月〜

適した事業規模

従業員数:100名以上

年商10億円以上

─ 運営会社 ─

SIA株式会社について

私たちSIA株式会社は、BtoB向けサービスや一般顧客向けシステム、業務管理システム、iPhone/iPadアプリなど、多岐にわたるシステム開発を行う会社です。2003年の創業以来、独立系のシステム開発会社として、多くのお客様の業務やサービスを支援してきました。Windows系システム開発からスタートし、業種を問わず業務システム開発を主軸に、業務用Webシステムやスマートフォンアプリの連携といった豊富な実績を持っています。

私たちは、皆様の事業に関するシステムの立ち上げやリニューアルにも対応し、企画からデザイン、要件定義、開発、運用までを一貫して行います。様々な技術をワンストップで対応することも、私たちの強みです。

技術的には PHP、.Net、iOS を活用したWebシステムや業務システム開発が私たちが一番力を発揮できる領域となります。

[経営者と話せるエンジニアの育成]に

力を入れる理由

“すみません、たぶん事実です…が、

その常識をぶっ壊していきます。”

「話せるエンジニア」これこそ

我が社が一番大切にしていること

エンジニアは技術志向で会話に自信のない人が多いのが現実です。しかし、実際のお仕事では経営者からどれだけ多くの情報を聞き出せるか、そして共通理解を築けるか、ということが成否を分けます。「経営者と話せるエンジニア」がこれからの日本にはもっともっと必要です。

経済でもテクノロジーでも世界を引っ張る日本を実現できると信じています。

IT/DX活用を進める経営者のバイブル、出版しました。

2024年11月19日

DXを通じて業務を効率化し

生産性を上げたい多忙な経営者へ

中小企業向けに焦点を当て、実例を豊富に紹介しながら、ITやDXの専門知識がなくても理解しやすい内容です。

本書『未来を創る「DX経営戦略」』は、システム開発とDX支援のエキスパートである木原真(SIA株式会社代表)が、25年以上の現場経験に基づき、DXを成功に導くための具体的な手法をわかりやすく解説した渾身の一冊。